明治42年5月23日、北白川宮両殿下は初代当主・智成親王の墓参りの際、村井吉兵衛の別邸・長楽館に立ち寄られました。その際の献立について、翌日の『京都日出新聞』は以下のように伝えています。

「スープ、キヤベツ、フライ、ウヅラロース、アツンデイ、チョコレート等にて白葡萄、三鞭酒(シャンペン)等を用ひさせられ原料は神戸より取り寄せられたり」

(京都日出新聞1909年5月24日「北白川宮御墓参内」より)

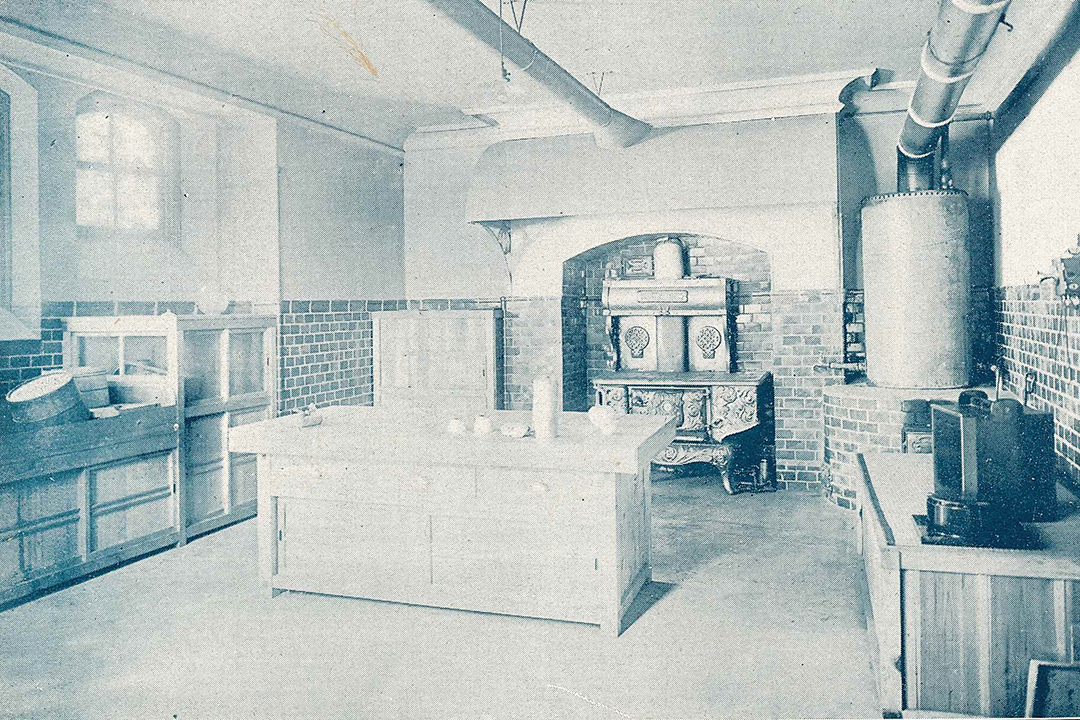

このように、長楽館での食事には洋風の食材や料理が取り入れられており、当時としては非常にモダンな内容でした。また村井邸では、来賓にコーヒーや冷たいシュークリームをふるまうなど、当時の最先端をいく洗練されたもてなしがなされていたことがうかがえます。

「構造は英、米、佛三ヶ國と本邦の建築法を折衷し其短を捨長を取りたるもににして洋風四階建此建坪百六十坪なるが米国建築技師ガーデナー氏設計及び監督の任に當り請負師清水満之助氏の手に依り竣工せしものなり」

(京都日出新聞1909年5月25日「圓山公園の長楽館」より)

このとき長楽館を訪れた新聞記者には、村井吉兵衛自身が館内を丁寧に案内し、各部屋の配置や用途について詳細に説明されたようです。長楽館はもともと国賓を迎える迎賓館として建てられたものであり、外交や親交の場として活用するという明確な目的がありました。そのため村井は、この建物に込めた思いや将来の展望について、記者に対して惜しみなく語ったのでしょう。その熱意は、建築の意匠や設えの一つひとつに宿っていたに違いありません。

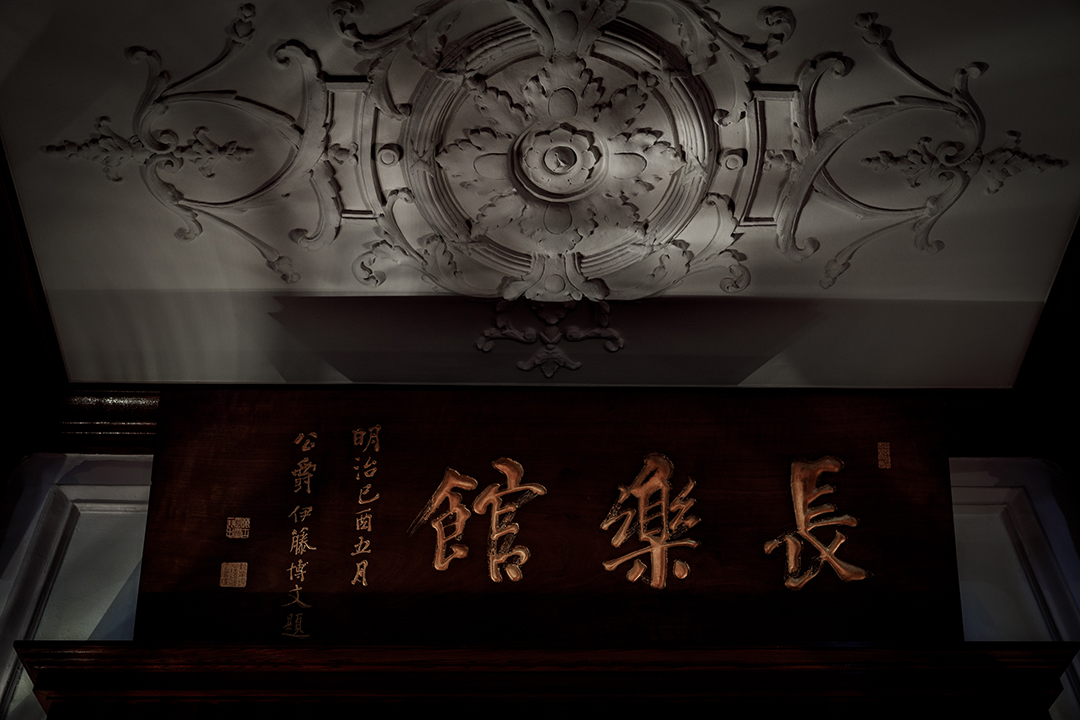

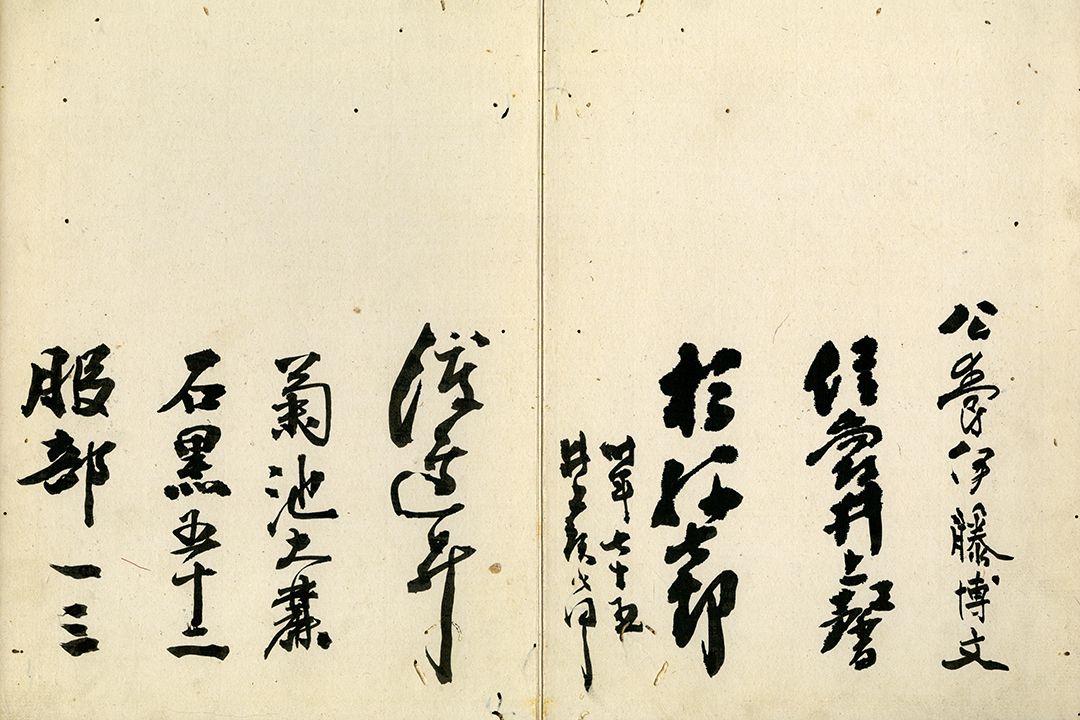

1909年5月27日の新聞では、村井吉兵衛が伊藤博文・井上馨の滞在中、5月26日に渡辺昇、杉孫七郎をはじめとしたゲスト大勢を招いて昼食会を催したことが紹介されています。その会の中で伊藤博文は村井の請に応じて、下記の七言絶句を即吟されたといいます。

煙雨東山圍瑗楼 縦談既往忘恩讐

前途大計君休問 都附掌中酒一籌

(京都日出新聞1909年5月27日「村井別邸の御待會」より)

煙雨の東山 瑗楼を圍(かこ)み

既往を縦談し 恩讐を忘る

前途の大計 君問うを休めよ

都(すべ)て附す 掌中の酒一籌(いっちゅう)

(書き下し文:藤井善三郎著『祖先文化のまなざし』より)

過去の恩讐もこれからのことも今は忘れて、今はまず酒を一杯。

この日の京都の天気は雨でした。霧雨にけぶる京都の楼閣、ここ長楽館に集った彼らの穏やかな交流の情景が思い浮かぶようです。